妊活漢方の診断チャート・選び方をまとめて解説

この記事を監修した人

妊活中、多くの方が悩むのが「冷え」「ホルモンバランスの乱れ」「血流の低下」といった体の不調です。

こうした体質の乱れを整え、妊娠しやすい状態に導く方法として、漢方は非常に有効です。

この記事では、妊活に役立つ漢方の特徴や体質タイプ別の選び方、代表的な処方例までを詳しく紹介します。妊娠力を自然に底上げしたい方にとって、漢方選びのヒントがきっと見つかるはずです。

妊活に漢方は効果的なの?

ここでは、漢方の効果に関する科学的なデータや、東洋医学の視点からの解釈について詳しく解説します。

科学的に効果が証明されているケースは多い

近年では、妊活における漢方の有効性を示す研究報告が増えています。

例えば、当帰芍薬散(トウキシャクヤクサン)を使ったグループと使わないグループを比較した小規模臨床試験では、胚移植のキャンセル率が約5分の1に減少し、卵巣刺激薬の使用量も少なくなったと報告されています。

また、温経湯(ウンケイトウ)や桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン)を妊活の各ステップにあわせて使用した一部の報告では、回収できた卵子数や受精卵数の増加に加え、子宮内膜状態の改善がみられた例も示されています。

こうした報告が増えることで、「漢方は根拠が少ない」という印象も、少しずつ変わってきているといえるでしょう。

出典:

漢方頻用処方解説 当帰芍薬散②|ツムラ・メディカル・トゥデイ

体外受精の段階に合わせ決まったパターンで漢方薬を投与した20症例|日東医誌

効果を感じやすい人と感じにくい人がある

妊活に漢方を取り入れた際、効果の現れ方には個人差があります。

その違いは、体質の「証(しょう)」が明確かどうかによって左右されることが多いとされています。

例えば、冷えや血行不良、ストレスによる月経不順などがはっきり見られる場合は、処方が合いやすく、変化を感じやすい傾向があります。

一方で、睡眠不足や肥満など生活習慣が主な要因となっている場合は、改善までにやや時間がかかることもあるでしょう。

自分に合った処方を見つけるには、やはり専門家による個別診断が近道です。

参考)漢方と西洋医学の違いについて

西洋医学は、異常値や病気の原因となる部位を特定し、ピンポイントで治療を行うのが特徴です。

一方で、漢方をはじめとする東洋医学では体が本来持っている自然治癒力を引き出すことを重視します。

食事や睡眠、ストレスといった生活習慣も含めて全体をととのえながら、必要に応じて漢方薬を用いて体質を改善していく点が、東洋医学ならではの特徴といえるでしょう。

また、西洋医学では不妊を「治療すべき病気」と捉えるのに対し、東洋医学では「まだ妊娠していない状態」と捉え、妊娠力を引き出すサポートを行う考え方が根づいています。

不妊治療クリニックでのアプローチを補いながら、冷えや瘀血(おけつ)といった体質を改善するのが、漢方の得意とするところです。

出典:漢方医学と西洋医学|昭和医会誌

妊活漢方はどんな症状・体質に向いている?

妊活中に漢方が向いているのは、「手足の冷えがつらい」「月経が不規則になりやすい」「排卵や着床がうまくいかない」といった、体質や体のバランスの崩れが関わる症状があるときです。

東洋医学では、こうした状態を「冷え」や「瘀血(おけつ)」「気の滞り」などとして捉え、全身のめぐりやリズムを整えることで、妊娠に向けた体づくりを支えていきます。

冷え・血行不良

手足の冷えや、肩こり・むくみがつらいと感じる方は、東洋医学でいう「瘀血(おけつ)」タイプかもしれません。血の巡りが滞ることで、子宮や卵巣に必要な栄養やホルモンが行き届きにくくなり、妊娠に適した体づくりが難しくなります。

このタイプかつ痩せ型でない型には、当帰芍薬散(トウキシャクヤクサン)がよく使われます。

骨盤内の血流を促す働きがあり、基礎体温が排卵前と排卵後で二段階に分かれるグラフ(二相化)へと整ってくるケースもあります。

また、子宮内膜の厚みや栄養状態が改善されるといった変化を確認できることもあるでしょう。このような作用が、着床に適した子宮環境づくりを助けると考えられています。

出典:産婦人科の漢方療法 その1|日本東洋医学会誌

ストレス・ホルモン乱れ

情緒が不安定になりやすい方や、PMS(月経前症候群)の症状が強いといった場合は、ストレスの影響を受けやすい体質と考えられます。

このようなタイプには、加味逍遙散(カミショウヨウサン)や女神散(ジョシンサン)などがよく用いられます。これらは、自律神経のバランスを整えながら、ホルモンの揺らぎをやわらげる働きがあります。

実際に、排卵の遅れや黄体機能の低下が改善された例も報告されていますが、これだけで妊娠にいたることは多くありません。

出典:血の道症に対し、女神散が有効と考えられた10症例の臨床的検討|日東医誌

排卵・着床に関する不調

排卵障害や子宮内膜が薄いといった不調には、温経湯(ウンケイトウ)が用いられることがあります。

骨盤内の血流を促し、ホルモン分泌を支える働きがあるとされ、排卵や着床を後押しする処方です。

実際に複数の研究をまとめて分析した報告では、妊娠率や排卵率、子宮内膜の厚みに改善が見られ、ホルモンバランスも整ったと示されています。

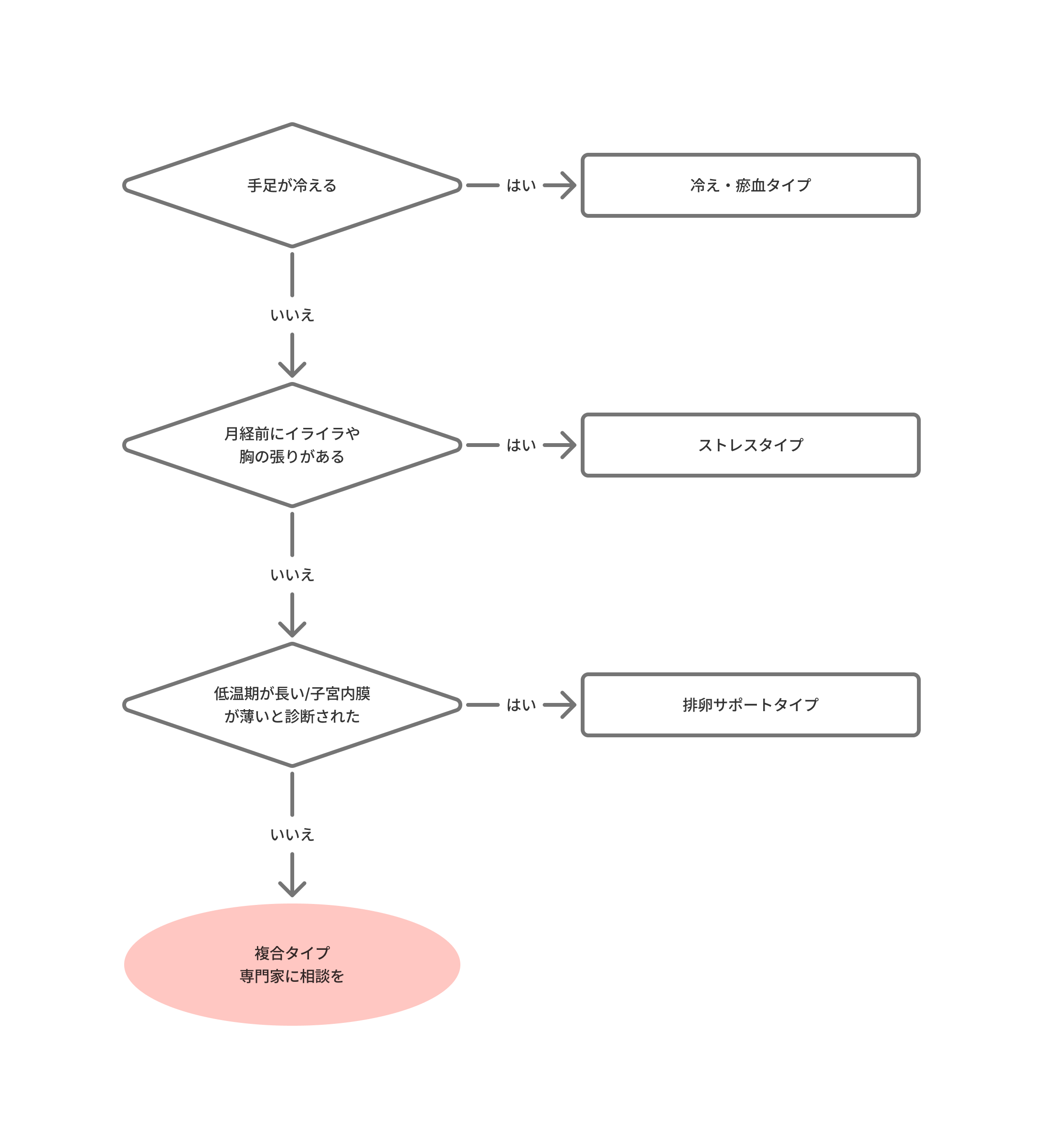

【診断チャート】あなたに合った妊活漢方をチェック

漢方では、冷えやストレス、ホルモンの揺らぎなど、体質に合わせて処方を選ぶのが基本です。

だからこそ、自分に合った漢方を見つけるには「今の体の傾向」を知ることが大切です。

以下のチャートでは、「冷えタイプ」「ストレスタイプ」「排卵サポートタイプ」の3分類をもとに、該当する処方の一例をチェックできます。

質問にYES・NOで答えていくだけで、ご自身の体質傾向が見えてくるはずです。

※複数のタイプに当てはまったり、判断に迷ったりする場合は、次の見出し「専門家に相談したほうがよいケースとは?」をご覧ください。

専門家に相談したほうがよいケースとは?

以下のようなケースに当てはまる場合は、薬剤師や医師など専門家に相談するのが安心です。

- チェック結果が複数のタイプにまたがる

- 3カ月以上服用しても、基礎体温や月経リズムに目立った変化がない

- 妊娠が判明した後の服用継続や薬の切り替えに不安がある

- 持病の薬やサプリメントを併用している

体質鑑別や処方の調整を行うことで、より適した漢方の選択やタイミングを見極めやすくなります。

タイプ別にみる妊活に使われる代表的な漢方薬

妊活の場面で使われる漢方薬には、体質や症状に応じてさまざまな処方があります。なかでも、婦人科領域で使用頻度が高く、臨床報告の多いものには一定の傾向が見られます。

ここでは、そうした代表的な5つの処方を取り上げ、それぞれの特徴を簡潔にご紹介します。

当帰芍薬散

当帰芍薬散(トウキシャクヤクサン)は、冷えやむくみ、月経不順のある体質に用いられる代表的な婦人科漢方です。

骨盤内の血流を促し、卵巣や子宮への栄養循環を整えることで、妊娠に適した環境づくりをサポートします。実際に、こうしたタイプの不妊症例でふっくらした対応の方は妊娠が成立したという報告もあります。

加味逍遙散

加味逍遙散(カミショウヨウサン)は、情緒が不安定になりやすい方や、月経前のイライラ・不安感(PMS)が強いタイプに用いられます。

気の巡りを良くして自律神経をととのえ、ストレスが影響する排卵の遅れや黄体機能の低下を穏やかに改善していく処方ですが、これだけで妊娠に至るケースは多くはありません。

桂枝茯苓丸

桂枝茯苓丸(ケイシブクリョウガン)は、冷えとのぼせが同時にある「瘀血(おけつ)」体質に用いられる処方です。

血の巡りを整え、骨盤内のうっ血を解消することで、月経痛や子宮筋腫のあるタイプの子宮環境をサポートします。

妊活では、着床しやすい内膜づくりや、子宮の冷え対策として併用されることもあります。

温経湯

温経湯(ウンケイトウ)は、冷えとのぼせを併せ持つ「血虚・瘀血」タイプに処方されます。骨盤内の血流を整え、ホルモン分泌を支えることで、排卵や子宮内膜の厚みに働きかけます。

実際に、妊娠率や排卵率が向上したとする複数の研究をまとめた解析報告もあります。

芎帰膠艾湯

芎帰膠艾湯(キュウキキョウガイトウ)は、着床期に出血しやすい方や、子宮内膜が薄く安定しないタイプに使われる処方です。

血を補いながら出血を抑える働きがあり、流産傾向がある場合の子宮環境の保護にも応用されます。妊活後期や妊娠初期のフォローとして処方されることもあります。

妊活漢方の飲み方と注意点

漢方は「効きめが穏やか」とされますが、服用のタイミングや体質に合った選び方を間違えると、思ったような変化が得られにくくなります。

特に妊活中は月経周期やホルモン分泌が繊細に変化するため、自己判断で飲み方を変えたり、ほかの薬と併用したりする前に、専門家へ相談すると安心です。

ここでは、服用のタイミングや期間、体質に合うかの見極め方、併用時の注意点など、妊活漢方を安全に続けるための基本を解説します。

正しい服用タイミング・期間を意識する

漢方薬は、基本的に空腹時にぬるま湯で服用すると吸収がよいとされています。

また、妊活の場面では月経周期に応じた服用調整がされることもあります。例えば、排卵を促す処方は低温期、子宮内膜を整える処方は高温期に使うなど、時期を分けて飲み分けることで効果的なサポートが期待できます。

こうした周期に合わせた服用は、より適切なアプローチの一環として専門家のアドバイスを受けながら進めると安心です。

飲んではいけない人・体質に該当しないか確認する

桃仁・牡丹皮・紅花などを含む「駆瘀血薬(くおけつやく)」は、血の巡りを活性化する働きがあり、瘀血(おけつ)体質の改善に用いられます。

ただし、妊娠が判明した後には、流産リスクを避けるため慎重な使用や中止が基本とされています。

また、温経湯のような血流改善を目的とした処方も、冷えがあまり強くない人が長期間飲み続けると、のぼせや動悸が起こることがあります。

体に違和感がある場合は、自己判断せず医師や薬剤師に相談しましょう。

出典:17.妊婦への投与に注意が必要な漢方薬|福岡県薬剤師会

ほかの薬・サプリとの相互作用に注意する

葉酸や鉄剤との併用は問題ありませんが、麻黄を含む処方をカフェイン・エフェドリン系総合感冒薬と同時に使うと、動悸や不眠が悪化するおそれがあります。

また、妊娠判明後に止血作用のある芎帰膠艾湯へ切り替える際は、現在の漢方や薬歴を医師または薬剤師に伝えると安心です。

【FAQ】妊活漢方の選び方に関するよくある質問

妊活中に漢方を取り入れる際は、購入先の選び方や保険適用の有無、効果の判断基準など、気になる点がいくつも出てきます。

ここでは、よくある質問をもとに、そうした疑問をひとつずつ整理しています。

ドラッグストアとクリニック、どちらで買うべき?

病院で処方される漢方薬は「医療用漢方製剤」と呼ばれ、医師が体質や症状に応じて用量や日数を細かく調整します。

一方、市販されている漢方薬(一般用漢方製剤)は、同じ処方名でも有効成分の量が少ないことが多く、自己判断で選ぶのが難しい場合もあります。

体質に合った処方を選びたいときや、ほかの薬と併用している場合は、医療機関や漢方薬局で専門家に相談してから使う方法が安心です。

妊活漢方は保険適用?

医師が処方する医療用漢方製剤のうち、148処方が公的保険の対象とされています(2025年3月時点)。

一方、市販の漢方薬は原則として自費での購入です。

保険適用の範囲内でも効果が見られることはありますが、妊活では体質に合わせて処方量を増やしたり、複数の漢方を組み合わせたりすることもあるため、効果を実感しにくい場合もあります。

費用面と期待する作用のバランスを考え、医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

出典:漢方製剤の記載を含む診療ガイドライン|日本漢方生薬製剤協会

効果を実感するまでどのくらいかかる?

漢方は、即効性のある対症療法とは異なり、体質を根本から整えることを目的とするため、継続的な服用が大切です。

妊活漢方では、2〜3回の生理周期(約3カ月)を目安に、基礎体温の変化や月経リズムを観察しながら、自分に合った処方かどうかを見極めていきます。

効果の出方には個人差があり、体質や症状の強さによって感じ方もさまざまです。

もし途中で不調や変化の乏しさを感じた場合は、早めに医師や薬剤師に相談し、処方の見直しを検討しましょう。

費用を抑えられるからという理由で、医療用の漢方を選ぶ方も少なくありません。

しかし、ここで知っておきたい事実があります。医療用漢方薬は、この40年以上にわたって薬価が継続的に引き下げられています。

一方で、生薬の仕入れ価格は原則として毎年上昇しています。つまり、原料コストが上がる一方で販売価格が下がっているのです。その結果、エキス濃度が薄まっていると感じる医師も増えており、実際に「最近の漢方は効きが弱くなっているから、葛根湯なら1回に3包飲むくらいのつもりで使ってね」と患者に伝えるケースもあるようです。

これは葛根湯に限らず、多くの医療用漢方薬に共通する現状といえるでしょう。

監修者

妊活漢方の診断につながるLINE相談受付中◎

妊活における漢方選びは、個人の体質や症状に合わせた適切な診断が大切です。

ただし、当帰芍薬散や加味逍遙散など代表的な漢方薬もありますが、自己判断での服用は効果が期待できないばかりか、副作用のリスクも伴います。専門家による体質診断を受けることで、あなたに最適な漢方を見つけられるでしょう。

北陸・富山の「漢方薬房こうのとり」では、現代中国の最先端理論に基づく漢方を用い、生理痛や排卵痛の原因となる瘀血(おけつ)※血流の滞りを根本から整えるサポートを行っています。継続的な服用によって、痛みそのものが起こらなくなる方も多く、漢方を中止した後も再発しないケースが見られます。

こうのとりでは、婦人科漢方に精通した薬剤師と登録販売者が、基礎体温表や症状の経過を丁寧に分析。服用量の調整やほかの薬との併用など、一人ひとりに合わせたきめ細やかな支援を行っています。LINEでの相談にも対応しており、遠方の方でも安心してご利用いただけます。

自然な方法で妊娠力を高めたい方は、ぜひ一度ご相談くださいね。